フィールド日記

2018.10.19

アキグミ

数年前に高校1年生が共生の森に植栽したアキグミがたくさんの実をつけています。同時に植えた他の樹種に比べ、鹿の食害も少なく、大きく育っています。

2018.10.16

シロスジカミキリ

先月の台風の後に共生の森に行ってみると、コナラの木が根元から折れてしまっていました。折れた部分をよく見てみると、シロスジカミキリがいました。5cmほどの大きなカミキリムシで、国内最大種だそうです。

2018.10.12

ブドウトリバ

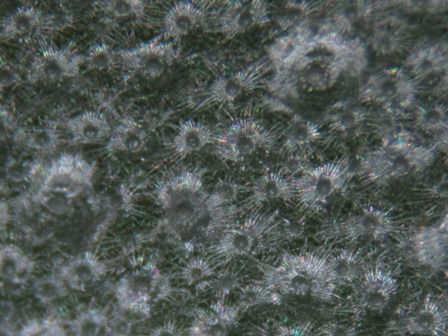

オークヒルでマツカゼソウの蜜を吸っている最中の蛾を見つけました。細い羽に、トゲのある脚が目立つ特徴的な姿をしています。一見すると蚊やガガンボの仲間のようですが、トリバガ科に属する蛾の仲間です。

トリバガとは鳥羽蛾の意味で、下の写真のように羽には細かい毛が密に生え、鳥の羽のようにも見えます。この写真のトリバガは羽の模様からブドウトリバだと思います。名前の通り、幼虫の食草はブドウ科の植物だそうです。

2018.10.09

ウデブトハエトリ

高校3年生の生徒に、昼礼広場のベンチに見慣れない虫がいますと呼ばれて行ってみると、4mmほどの小さなハエトリグモがいました。ハエトリグモはいわゆるクモの巣を作らずに、歩き回って獲物を探し、捕らえます。そのため、眼が大きく、良い視力をもっているといわれています。

2018.10.05

ヒメガンクビソウ

キャンパス内のヒノキ林の林床にヒメガンクビソウが見られます。キク科の仲間で1つの花に見えるものは「頭花(とうか)」と呼ばれる花の集まりです。ガンクビ(雁首)とは,昔のタバコを吸う道具であるキセルの先端部分のことです。近縁の種のなかで小型なことと、頭花が下向きに咲く様子がキセルの雁首に似ていることが和名の由来です。

2018.10.02

ムカゴイラクサ

裏道のやや湿った場所にムカゴイラクサが生えています。上方の「葉腋(ようえき、葉の付け根の内側部分)」には雌花の集まり、下方の葉腋には雄花の集まりが見られます。

また、茎や葉には刺毛があります。ヒスタミンなどの化学物質が含まれているといわれており、触れると強い痛みを感じるので注意が必要です。しかし、春の若芽は近縁のミヤマイラクサとともに山菜として利用されます。ゆでたり、天ぷらにしたりすると、刺毛は気にならなくなります。

2018.10.01

9月の野鳥の調査

日本野鳥の会東富士副代表の滝道雄先生が9月の不二聖心の野鳥について調査をしてくださいました。調査の報告が届きましたので、掲載いたします。

9月度の調査で確認された野鳥は下記の通りです。

2018.09.28

ヌスビトハギ

校舎裏の駐車場に、ヌスビトハギが咲いています。マメ科の仲間で花は小さい「蝶形花(ちょうけいか、マメ科に多く見られる左右対称の蝶に似た形の花)」です。市街地から少し離れた場所の林縁などによく見られます。

2018.09.25

ミョウガ

キャンパス内にミョウガが群生している場所が何か所かあります。野生状態で生育していますが、いずれも栽培されていたものが逃げ出したものと考えられます。

食用にされる部分は「花茎(かけい)」です。普通の葉とは別に,地下の茎から出てきます。花が咲く前のものが食用にされるので、スーパーなどでは蕾の状態で売られています。自然の状態では下の写真のように淡黄色の花が次々と咲きますが,1つの花は1日でしぼんでしまいます。