フィールド日記

2021.03.19

キウメノキゴケ

桜の木の樹皮にキウメノキゴケが見られました。菌類と藻類の共生体である地衣類のなかまです。名前の通り、他のウメノキゴケのなかまに比べると黄色っぽく見えます。

パスチュールと呼ばれるブツブツした構造が地衣体表面にあるのが特徴です。

I found lichens called "Ki-Umenokigoke (キウメノキゴケ)" on the bark of a cherry blossom. Lichens are a symbiont that consists of fungi and algae. "Ki" in its name means "yellow" and they are literally yellowish compared to other lichens in the "Umenokigoke" group. They have a small wart-like feature on the surface, which is called "pustules" in jargon.

2021.03.16

ミノオキイロヒラタヒメバチ

樫の木の葉の上で越冬しているミノオキイロヒラタヒメバチを見つけました。足を水平に開き、ぴったりと葉にくっついていました。この葉にだけ4匹が集まっていたので、集団で越冬する性質があるようです。ヒメバチは他の昆虫に寄生する寄生蜂として知られています。

I found a group of ichneumon wasps which is staying over the winter on a leaf of oak tree. They are called "Minoo-Kiiro-Hirata-Himebachi (ミノオキイロヒラタヒメバチ)". They horizontally stretched their legs and clung to the leaf. As they are seen only on the leaf, they seem to have a habit to stay over the winter as a group. Ichneumon wasps are known as parasitoid wasps that parasitize other insects.

2021.03.12

シュンラン

ヒノキ林でシュンランが咲いていました。和名は春に咲く蘭を意味します。乾燥した落葉樹林内に生えるとされますが、不二聖心ではヒノキ林の林道沿いに見られることが多いです。

"Shun-ran (シュンラン)" plants are in bloom in the Japanese cypress woodland. The Japanese name "春蘭" in Kanji means "orchids that bloom in spring". They are supposed to grow in dry deciduous forests, but in Fuji-Seishin, they are seen along the path through the Japanese cypress woodland.

2021.03.09

カルガモ

築山の池にカルガモが飛来していました。カルガモは身近な池や河川で周年見られる留鳥ですが、不二聖心では時々プールや池に飛来することがあります。過去の記録を見ると春に見られることが多いようです。

I saw wild ducks called "Karugamo (カルガモ)" which came flying to the pond in an artificial hill. They are sedentary birds that are seen all year round at ponds and rivers around us. We can sometimes see them in our school's pool and pond. According to the previous records, they seem to be often seen in spring here.

2021.03.05

ギンゴケ

校舎の壁でギンゴケを見つけました。強い光や乾燥などに強く、全国の道端で最もよく見られるコケの一つです。名前は、乾燥時に太陽光を反射し、銀色に輝いて見えることに由来します。

この群落は、乾燥しているとき(写真左)はほとんど白色ですが、湿っているとき(写真右)は緑が濃くなります。乾燥時は太陽光を反射することで身を守り、湿潤時には光を吸収し光合成をするための工夫と考えられます。

I found a moss called "Gingoke(ギンゴケ)" on the school building's wall. As they are resistant to strong sunlight and dryness, they are one of the most common moss plants seen along the roads in Japan. The name means "silver moss" and comes from their silver color when the dry moss reflects sunlight.

This colony is almost white when they are dehydrated but become greener when they are moist. It's considered that, when they are dehydrated, they reflect the sunlight to protect themselves and when they are moist, they can photosynthesize.

2021.03.02

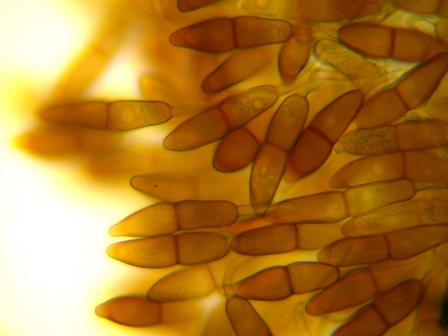

ササのさび病菌

ササの葉の裏面に褐色のつぶつぶを見つけました。ササ類に寄生するさび病菌の一種(Puccinia kusanoi Dietel)です。さび病菌のなかまは異なる宿主の間を行き来したり、5種類の形態や機能の異なる胞子をつくったりなど、複雑な生活史を持っています。

下の写真は褐色のつぶつぶを顕微鏡で観察したものです。これは冬胞子と呼ばれる越冬に適した耐久性のある胞子で、褐色のつぶつぶは冬胞子の集まりであったことがわかります。

I found these brown particles on the back leaves of the Sasa plants. They are a rust fungus (Puccinia kusanoi Dietel) that is parasitic on Sasa Plants. Rust fungi have a complex life cycle that they move back and forth between different host plants and have five different spores.

The second photo is the brown particles enlarged by a microscope. These are winter spores that enable them to stay over the winter. The brown particles are the masses of the spores.

2021.02.26

キウラゲジゲジゴケ

クヌギ林でキウラゲジゲジゴケを見つけました。コケと名前がついていますが、菌類と藻類の共生体である地衣類のなかまです。地衣体の縁には粉芽と呼ばれる粉状のものがついているのが特徴です。粉芽が風などで飛ばされることで、仲間を増やします。

名前のキウラ(黄裏)は地衣体の裏面が黄色いことに由来します。

I found a "Kiura-Gejigeji-Goke (キウラゲジゲジゴケ)" in the Japanese chestnut oak woodland. They are lichen, which is a symbiont that consists of fungi and algae. They have powdery particles called "soredium" on the edge of their body. They can asexually reproduce when their soredium is blown off by wind.

"Kiura (キウラ)" in its name literally means the back of their body is yellow.

2021.02.23

カワヅザクラ

講堂横のカワヅザクラ(河津桜)が咲いています。カワヅザクラは、1955年ごろに静岡県河津町で偶然発見された桜の苗から増殖された栽培品種です。2月ごろから咲き始める早咲きの桜で、約1か月にわたり花を楽しむことができます。

"Kawazu-Zakura (カワヅザクラ)" trees are in bloom near the auditorium. The species "Kawaz-Zakura (カワヅザクラ)" was a cultivar that was originally found in Kawazu, Shizuoka, by chance and has been proliferated. They are an early blooming cherry blossom starting to bloom around February, and you can enjoy the flowers for about one month.

2021.02.19

コフキメダルチイ

共生の森でコフキメダルチイを見つけました。菌類と藻類の共生体である地衣類のなかまです。1個体からできたコロニーはきれいな円盤状になることがあり、和名はこれをメダルに例えたものです。

I found "Kofuki-Medaru-Chii (コフキメダルチイ)" on a tree in the Kyoseinomori-Forest (共生の森). They are lichen, which is a symbiont that consists of fungi and algae. "Medaru (メダル)" in its name means "medal". You can sometimes find disc-shaped colonies that grow one spore.

2021.02.16

キジムシロ

ススキ野原でキジムシロが咲いています。ススキ野原では、茶草場として毎年秋に草刈りが行われています。それにより、キジムシロなどの明るい草地に生育する植物に適した環境が保たれています。和名は、花後に放射状に大きく広がる葉を、キジが休む筵(むしろ:わらなどを編んで作った敷物)に例えたものです。

"Kijimushiro (キジムシロ)" plants are in bloom in the Japanese pampas grass field. The grass in this field is cut every year to be used for "Chagusaba (茶草場)", which is a place where the grass is gathered for the tea garden. Therefore, this field is kept as a good place for the plants growing in sunny grass fields. The name means ”pheasant's straw mat” and comes from the shape of leaves that grow radially wider after their flowering period.